「アマガエル」の「毒」に要注意:Watch out for the poison in the tree frog

両生類の皮膚からは、生理的に活性化された有機化合物が分泌されていることがある。なじみ深いアマガエル(ニホンアマガエル、Hyla japonica)の皮膚分泌物には毒性があり、目に入ると炎症を起こしたり、最悪の場合は失明の危険もあるとネットで話題だ。そんなアマガエルについて考えた。(Top Photographed by Christoph Leeb)

身を守るためにも

梅雨入りの季節だが、田植え後の水田からカエルの鳴き声が聞こえてくる地方も多いだろう。関東地方で今の時期に鳴いているのは、シュレーゲルアオガエル(Rhacophorus schlegelii)、準絶滅危惧種(NT)のトウキョウダルマガエル(Pelophylax porosus porosus、トノサマガエルの亜種)の可能性もあるが、ほとんどはニホンアマガエルだ。

両生類の仲間には、皮膚から毒性を持つ分泌物を出すものがいて、これは細菌などの病原体から脆弱な皮膚を守るためと考えられている(※1)。日本にもヒキガエル(ニホンヒキガエル、Bufo japonicus)、アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)などがいるが、アマガエルも皮膚から複数の有機化合物を分泌し、その中にはヘビ毒に似た神経毒もあるようだ(※2)。

アマガエルの場合、森林の樹上で生活することが多く、ヘビなどの天敵から身を守るために毒を分泌することも目的であり、また外傷などを早く治癒させる効果があると考えられている。実際、アマガエルから鎮痛ペプチド(アミノ酸)が新たに発見され、天敵から受ける攻撃に対する防御機能として備わったようだ(※3)。

両生類が分泌する有機化合物の多くは生物活性のあるアルカロイドとされ、アルカロイドといえば恐竜の時代に植物が自らが食べられないように備えた機能性物質と考えられているが、植物だけでなく両生類や昆虫、鳥類などからも多種多様なアルカロイドが発見されている(※4)。新大陸の先住民が矢の先端に塗った毒という意味でその名がつけられたヤドクガエル(Poison dart frog)類は、猛毒のカエルとして有名だ。

ヤドクガエルの毒性物質は、アリやシロアリ、ダニ、甲虫類などの補食昆虫から得ているが、特に好んで毒性のある昆虫を食べているようだ(※5)。海棲生物の毒(マリントキシン)も捕食対象から得ていることが知られているが、派手な警戒色とともにヤドクガエルの採餌行動は天敵から身を守るためのものだろう。

ヤドクガエルの一種が分泌するバトラコトキシン(Batrachotoxin)は、イソギンチャクなどの海棲生物が含むパリトキシン(Palytoxin)やマイトトキシン(Mitotoxin)にはおよばないが、フグ毒のテトロドトキシン(Tetrodotoxin)より強力だ。また、これらのアルカロイドの鎮痛効果を麻酔剤や新規薬剤として利用できないか模索されている。

アマガエルに触れた手で目を擦るな

アマガエルの毒のほうはどうだろう。ヤドクガエルやブフォテニン(Bufotenine)という神経毒を持つヒキガエルほど強くない。これはあらゆる生物に接触した後に注意すべきことだが、アマガエルに触れた指先や手などは水洗いし、毒性成分や細菌などを洗い流すべきだ。

粘膜から毒性成分が入る危険性があるため、アマガエルを触った手で目を擦ったりしないほうがいい。また、触った手に傷があったりすると傷が悪化したりする。まして、口に入れたり食べたりするのはかなり危険な行為だ。

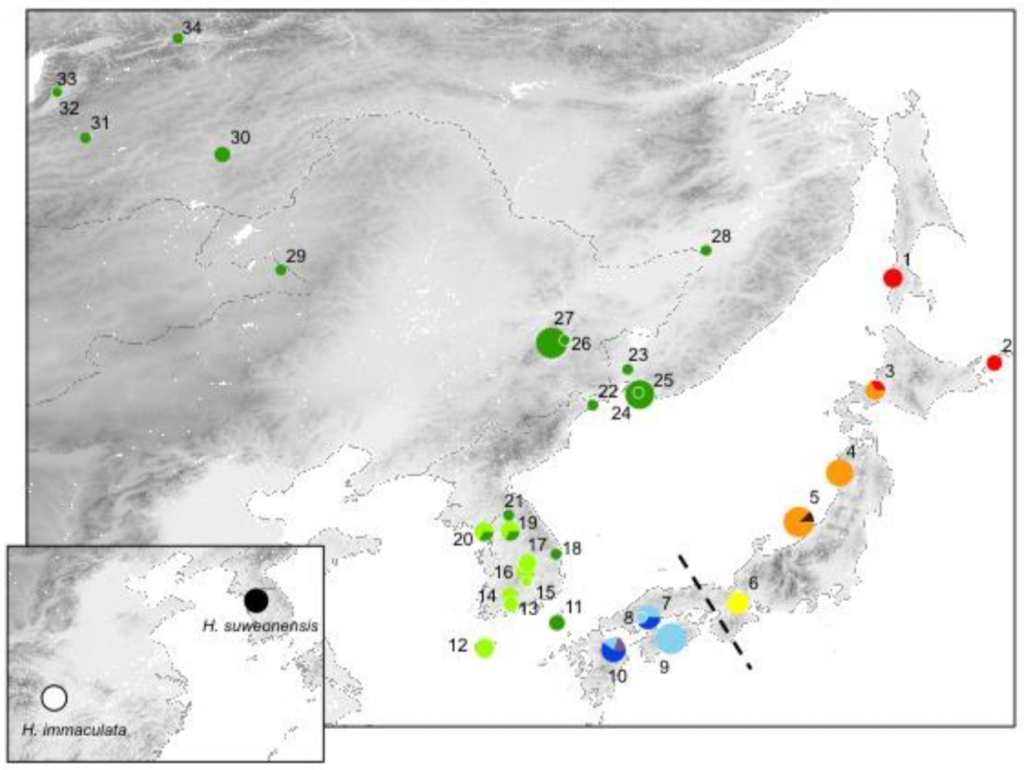

ところで、日本のアマガエルはヨーロッパアマガエル(Hyla arborea)とは異なった種類ということがわかっているが、最近の研究では日本と周辺3カ国(韓国、ロシア、中国)に分布するニホンアマガエルは遺伝的な地域グループで2つに分かれるようだ。その境目は本州の近畿地方と中国地方の間にあると考えられている(※6)。

アマガエルは主に森林に棲息するが、森林でも人里に近い場所に多くいて稲作と深い関係がある。人間の移動にともなって棲息範囲を拡大してきたとされ、本州の東西でアマガエルが遺伝的に異なったグループになっているというのは稲作の広がりと何か関係があるのだろうか。

※1:Joana Sabino-Pinto, et al., “Composition of the Cutaneous Bacterial Community in Japanese Amphibians: Effects of Captivity, Host Species, and Body Region.” Microbial Ecology, Vol.72, Issue2, 460-469, 2016

※2-1:Benjamin A. Shepherd, et al., “Skin Glands of Hyla japonica.” Journal of Herpetology, Vol.32(4), 1998

※2-2:Jing Wu, et al., “Proteomic Analysis of Skin Defensive Factors of Tree Frog Hyla simplex.” Journal of proteome research, Vol.10(9), 4230-4240, 2011

※3:Yuquin Zhu, et al., “Novel analgesic peptides from the tree frog of Hyla japonica.” Biochimie, Vol.99, 38-43, 2014

※4:John W. Daly, et al., “Alkaloids from Amphibian Skin: A Tabulation of Over Eight-Hundred Compounds.” Journal of Natural Products, Vol.68, 1556-1575, 2005

※5:Juan Carlos Santos, et al., “Multiple, recurring origins of aposematism and diet specialization in poison frogs.” PNAS, Vol.100(22), 12792-12797, 2003

※6:Christophe Dufresnes, et al., “Phylogeography reveals an ancient cryptic radiation in East-Asian tree frogs (Hyla japonica group) and complex relationships between continental and island lineages.” BMC Evolutionary Biology, Vol.16, 2016